第三章 厂址的地点选择 |

| 第一节 厂址地点选择的关键问题及对策 |

| 第二节 工业企业协作 |

| 第三节 经济地域综合体 |

|

第一节 厂址地点选择的关键问题及对策 |

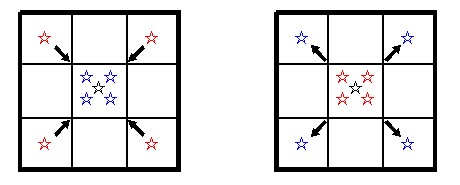

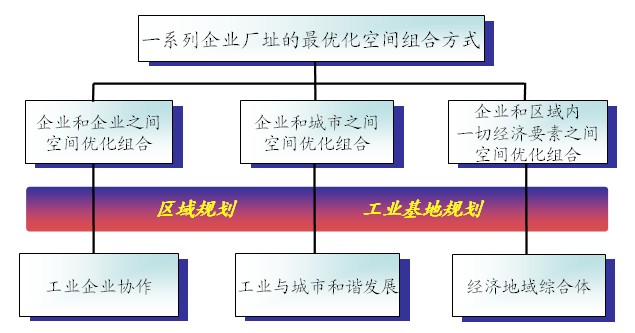

一、厂址地点选择的关键问题 对于一个企业来说,总是追求个体利益最大化,其厂址选择工作过程具有“趋利避害,各自为政”的特点。 对于一个区域而言,则应该追求区域整体利益最大化,同时必然要求区内的企业在厂址选择工作过程遵循“统筹兼顾,形成合力”的原则。 厂址地点选择的关键问题 —— 寻求区域内一系列企业厂址的最优化空间组合方式;而非追求单个企业的空间最优化位置。 二、处理厂址地点选择关键问题的对策 区域规划、工业基地规划是解决厂址地点选择关键问题的有效对策与基本途径。

通过区域规划、工业基地规划确定厂址地点,可以促进工业企业协作,协调企业与城市建成区之间的关系,并在有条件的区域形成经济地域综合体。

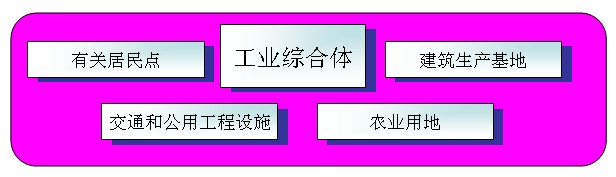

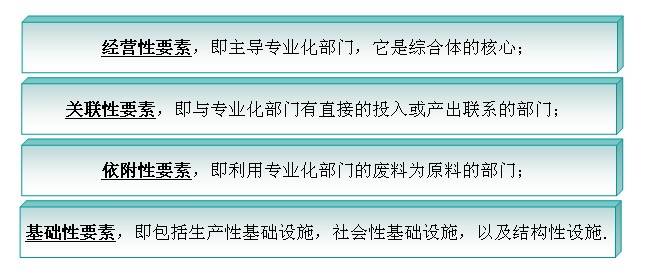

三、区域规划对厂址地点选择的作用 1.区域规划是厂址地点选择的重要依据之一; 2.有利矿产资源开发,促进综合工业基地建设; 3.加快项目选厂定点、促进工业合理布局; 4.有利企业成组布局、克服企业各自为政; 5.有利确定城市规划、促进企业向中小城镇布局; 6.有利区域环境保护、促进“三废”综合利用。 四、工业基地与工业综合体 1.工业基地是指这样的地域:在其范围内,以共同利用原料、燃料、劳动力等资源为基础,建立起若干个在经济上相互联系的,有相应的居民点系统以及地区工程设施与交通系统的工业综合体。 2.资源条件在很大程度上制约着工业基地的形成的发展;此外自然、运输、企业、技术等因素也对工业基地的形成发挥各自的影响。 3.工业基地的组成:

4.工业综合体是工业基地的核心,一般包括一系列在生产联合化和生产协作化基础上组合起来的工业企业。 5.工业综合体内部要谋求良好的工业企业协作。工业基地则要从整体上向建成经济地域综合体努力。

|

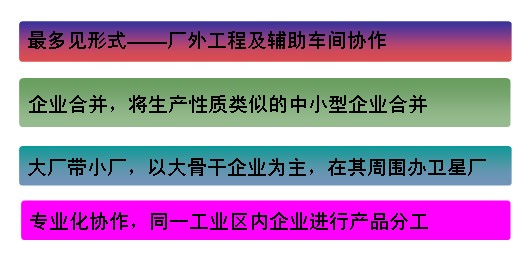

第二节 工业企业协作 |

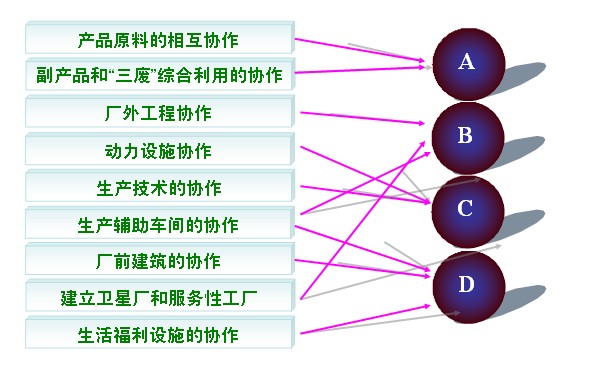

一、工业企业协作的意义 1.有利于综合利用;A 2.企业联合和协作有利于节约基建投资和降低产品成本;B 3.工业企业的协作,有利于环境保护、节能减排;C 4.工业企业的协作,有利于提高群体建筑艺术质量。D |

第三节 经济地域综合体① |

一、经济地域综合体概述 (一)经济地域综合体的概念

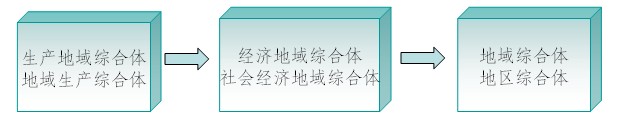

名词的差别反映了有关研究内容从单纯的生产领域扩展至整个经济领域,乃至经济和社会领域的变化。 不过,从研究的具体内容看,基本上是在经济领域,重点是生产过程。 经济地域综合体是区域经济发展中的一种重要的空间组织形式。 关于经济地域综合体的研究最早是前苏联的学者提出来的。在前苏联已形成了比较系统的经济地域综合体的理论,并且,在实践中,经济地域综合体的建设也取得了较好的效果。 目前,学术界比较公认的经济地域综合体的概念是: —— 社会化大生产的地域组织形式,是以专业化部门为主体,由相关的辅助性部门和为地区服务的自给性部门结合而成的。

经济地域综合体的经济意义在于: 1).能够促成区域内各经济部门的有机结合,通过专业化与协作,形成内部联系紧密的经济系统,增强经济运行的稳定性,提高产出能力和效益; 2).通过完善生产体系,综合利用自然资源,提高资源利用效率,保护自然环境; 3).各经济和社会组织共同利用统一的基础设施,可以节约社会公共投资,获得外部经济效益; 4).有利于以它为中心,开展大规模的区域开发活动。 (二)经济地域综合体的特点 1).经济地域综合体的主体是专业化生产部门及其相关综合发展部门;其目的是为区外提供某些重要的产品,进行区际产品交换,从而体现出地域分工。 2).专业化生产部门建立在区域的自然资源优势基础之上,它的分布以自然资源的分布为依据,一般不受行政区的限制;它的基本设想是以资源综合利用为原则,在优势自然资源集中分布的地域内,形成从资源开发、原材料生产、中间产品生产和最终产品生产的完整生产体系。

3).第三,经济地域综合体内形成完整的生产体系,发展完善的为区域生产和生活服务的基础设施(如交通、通信、动力、给排水设施),建立社会发展所需的相关部门(教育、医疗、文化、住宅等)。实现经济与社会发展的协调配合。 4).经济地域综合体是在计划经济体制下形成的;它的专业化部门选择和相关综合发展部门的建设,社会发展部门的建设,建设地域选择,范围划定,建设步骤设计等都是按计划进行的。并且,是以全国或大经济区的经济社会发展整体要求为根据。 (三)经济地域综合体的类型 1).按经济结构特征,分为原料型、加工型、综合型; 2).按形成的主要因素,分为矿物原料型、燃料动力型、农业原料型、劳动力资源型、消费品型; 3).按经济开发水平,分为在新开发区建设并由新企业联合形成的、在已开发地区把改建、扩建、新建企业结合在一起形成的。 4).按在劳动地域分工中的作用,分为具有国际意义的、具有全国意义的、具有区际意义的、具有地区意义的。 5).按地域范围,分为大范围、中范围、小范围。 二、经济地域综合体的结构 (一)经济地域综合体的要素构成和组合方式

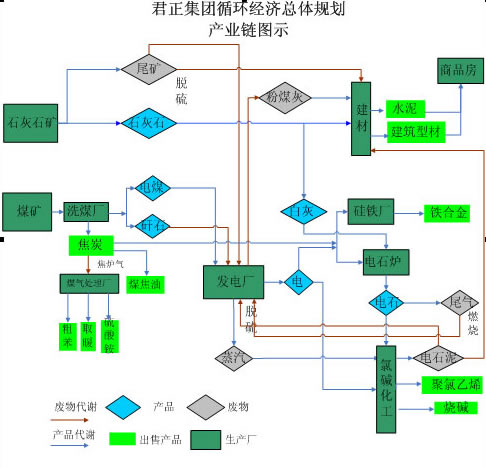

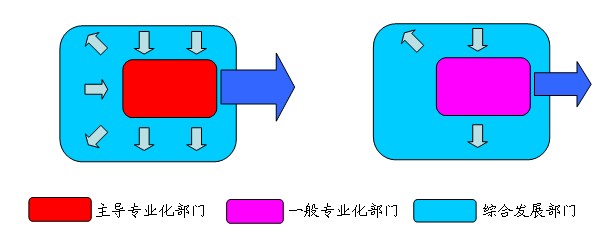

经济地域综合体内的各要素组合方式有两种: 一是,根据生产循环进行组合,主要是经营性、关联性和依附性要素按照某一资源或产品的生产工艺技术流程以专业化生产经营为核心相互结合起来,形成从资源开采、原材料生产、加工、制造一体化的生产循环体系。 二是,为满足生产和生活服务需求,进行组合,发展基础设施,保障生产循环的顺利进行和社会进步。 (二)专业化与综合发展 1.专业化与综合发展是经济地域综合体结构形成的基本原则。 2.在经济地域综合体的部门组合中,专业化部门是指主要向区外提供产品的部门,其中,又可分为主导专业化部门和一般专业化部门;综合发展的部门则是与专业化部门有着前向或后向联系的关联性部门,为专业化部门提供配套服务或产品的部门,以及为专业化部门正常运行服务的基础性服务部门。 3.专业化部门发展的主要意义在于,能够发挥当地的资源优势,开展区域之间的分工,确立本区域在全国或大经济区中的地位,同时,又能形成区域的经济组织核心,依靠专业化部门的发展来带动和组织其它部门的发展。 4.综合发展的意义在于,一方面保障和支持专业化部门的发展,另一方面能够充分利用区域内没有被纳入与专业化生产有关的资源,并满足区域内生产和生活多方面的需要。 5.专业化部门的选择依据是,有相应的资源优势作基础,包括自然、技术和人力等方面的资源;产品有广阔的市场需求;有较好的产业基础。

(三)经济地域综合体的空间结构 1.简单地说,主要采用企业成组布局的方式,即把相关企业按内在联系集中布局在同一地区。 2.前苏联学者曾提出了一个经济地域综合体的圈层空间结构模式。该模式认为,经济地域综合体的核心是工业枢纽或工业中心,各类企业围绕它呈圈层分布。 3.显然,以上模式只是简单的设想或实际情况的归纳。经济地域综合体的空间结构远比它复杂。

主导专业化部门的大型联合企业组成枢纽的核心。由此向外,第一圈分布的是与核心企业有直接生产联系和利用其废料的企业;第二圈层是为核心企业和第一圈层服务的企业;第三圈层是专门为各圈层企业的职工及家属服务的企业;第四圈层是直接为工业枢纽服务的农业单位;第五圈层是交通和邮电业;第六圈层是为枢纽居民服务的各种非生产性机构,如商业、文化、教育和卫生等部门。 三、经济地域综合体的建设

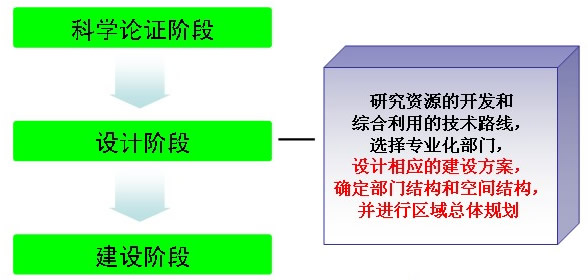

四、经济地域综合体与厂址地点选择 经济地域综合体理论在较大程度上揭示了经济地域综合体内部要素结构、部门关系、空间结构等形成、变化的规律。 厂址地点选择从形式上看是区内工业空间结构形成的过程;从本质上来解释则是区内与工业生产活动相关的一切要素实现最优化组合的过程。 厂址地点选择促进经济地域综合体的形成;建成经济地域综合体是厂址地点选择的一项可选的宏伟目标。

|