第七章 厂址区位的行为主义研究① |

一、行为主义视角的区位分析与选择 1. “经济人”与“满意人”

2. “经济人”假设使传统区位理论受到质疑 传统经济区位理论都基于一个假定—— 从事经济活动的行为主体是经济人。 事实上,由于人类不可能完全掌握自己周围环境的知识和信息,同时人类的自身知识也是有限的,表现在现实中的各种区位并不是传统区位理论确定的最佳区位。 S.Dennison早在20世纪30年代就指出:A.Webber的工业区位论是一种技术联系的空间或地域分析,忽视了心理社会联系。 到20世纪60年代以后,许多学者开始详细研究行为因素对工业区位的影响。

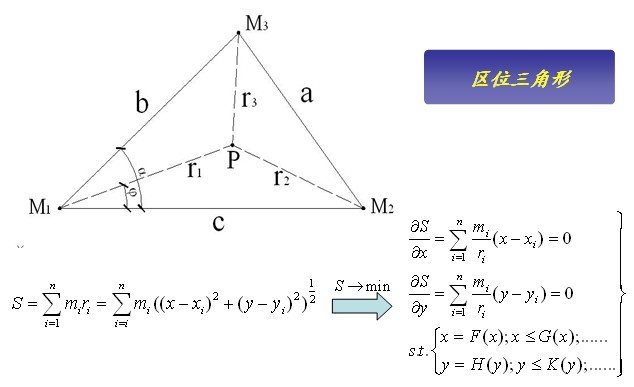

3. “满意人”基础上的行为主义分析 对于某个行为主体而言,其行为目标往往不是追求经济利益最大化,而是自身的最大满足感。因此,满意人的概念比经济人的概念更现实。 基于满意人的概念,区位的行为主义研究应运而生。 厂址区位的行为主义研究,是一种考虑与分析人的主观因素对工厂区位决策影响的区位理论。 厂址区位的行为主义研究,一方面强调对人的心理过程的关注;另一方面,则坚持采用对个体主观因素的群体客观分析法,从而在方法论上确保将行为分析引向科学主义而非人文主义。 二、史密斯的收益性空间界限分析 1.收入的空间界限

通过收入的空间边界分析就可找到“最佳区位”、“接近最佳区位”或者“次最佳区位”。 基本原理:“能够得到最大利润的区位是总收入超过总费用金额最大的地点”。

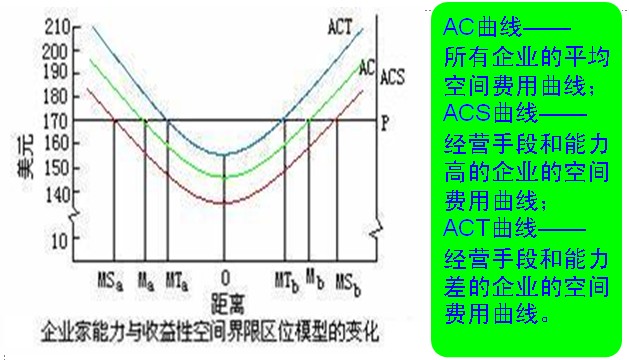

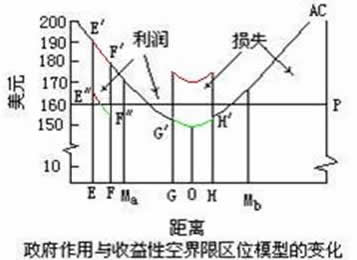

若空间费用曲线与空间收入曲线的交点为Ma和Mb,则Ma和Mb表示平均费用和价格正好相等的区位。 [Ma,Mb]之间区域收入大于费用,是有赢利的区域,Ma和Mb就表示利润的可能性边界。相反,[Ma,Mb]为亏损区域。[Ma,Mb]即收入的空间界限。 在[Ma,Mb]内,存在理论上的最佳区位,即:[Ma,Mb]内曲线P(TR)和AC(TC)间的垂直距离最大处。 Smith认为:在收入的空间界限内如果不是追求利润最大,企业可自由布局。这一点非常重要,它为区位论研究向最佳满意行为区位论发展提供了依据,即为摆脱传统假设提供了经济合理性。 2. 行为条件不同促使收入的空间界限发生变形 1)费用曲线或收入曲线的倾斜程度越大(即费用或收入的空间变化大),工业越集中;相反,则表现出分散的倾向。 2)企业家的经营手段不同可造成区位模型的变化。 假如,企业家的经营能力和水平高,总费用就会降低,否则就上升。 那么,优秀企业家不仅在最佳区位能够获得较大的利润,而且区位空间选择范围也相对大。

3)政府的区位政策行为造成区位变化 国家为开发落后地区或某种政治需要,对在某些指定地区布局的企业给予各种优惠条件以吸引企业的投资; 相反,出于保护自然、文化遗产等因素的考虑,政府也会限制在某地区进一步发展工业,而制定一些区位投资限制政策,来减少工业的集聚。 以上政策行为的结果是 —— 本来亏损的区位却能够盈利,而应该盈利的区位却亏损的现象。

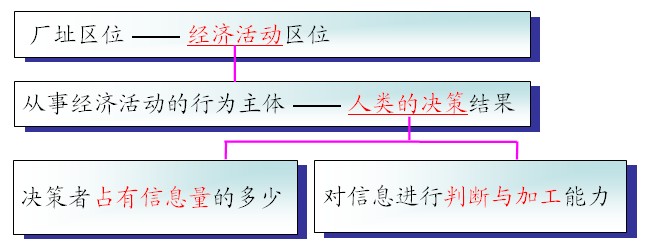

4)企业家的非经营性行为影响其区位选择 若最大利润区位没有企业家需要的娱乐设施和交际场所(如高尔夫球场或夜总会),则企业家有可能选择接近最佳区位且又能够满足自己行为的空间。 企业家在决定工厂区位时,常常受到其个人成长经历的影响与作用。比如,在其他条件等同时,工厂创建者的出生地或儿时的居住地,总是更有可能被选中的厂址区位。 新投资建厂的企业家,易于模仿(同行业)已获得成功企业家的区位选择行为,从而产生非经营性的企业区位空间集聚。 三、普雷德的行为矩阵 1. 区位决策合理与否的决定因素

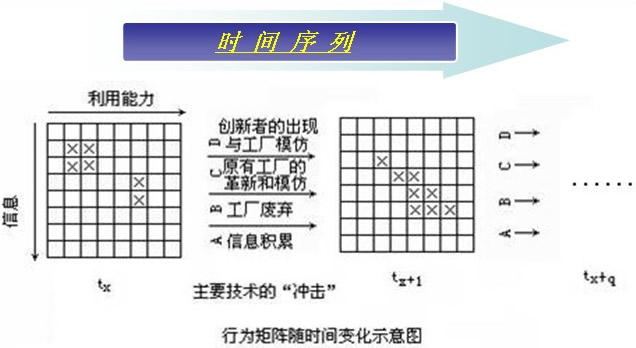

2. 普雷德研究区位论的工具 —— 行为矩阵 重视不完全信息和非最佳化行为对区位选择的作用。 行为矩阵由拥有信息水平和利用信息能力构成,各个决策者均可在这一行为矩阵中找到自己所处的位置。 拥有信息水平表示:在区位决定时,各个决策者拥有信息的质与量; 利用信息能力表示:决策者的运用信息的各种能力。 在行为矩阵中决策者的位置,越是接近于右下方,采取的行为越与最佳化行为相近。

3. 行为矩阵在时间序列上会发生动态变化 随着时间的推移,区位决策的主体不仅能够增加更多的知识经验,而且模仿他人的能力也会提高;同时,随着对最佳区位的知识和信息收集的增多,他也会从初期的错误的区位决策中反省和进行修正。 另外,在新的运输方式、新开发的技术或新获得的知识和技术的作用下,曾经是满意的区位或最佳的区位也发生了变化。 总之,从时间序列上看各决策者在行为矩阵中的位置处于一种动态变化之中。这种变化对区位决策可能是有利的(向右下方移动),也可能是不利的(向左上方移动)。

|